一、唐代的“三史”

钱大昕《十驾斋养新录》云:“三史谓《史记》、《汉书》及《东观记》也。” 按“三史”之名,起源极早。《三国志》卷四二《蜀书·孟光传》载:孟光“博物识古,无书不览,尤锐意三史,长于汉家旧典。” 同书卷五四《吕蒙传》,裴注引《江表传》载,孙权谓吕蒙及蒋钦曰:“孤……至统事以来,省三史、诸家兵书,自以为大有所益。……宜急读《孙子》、《六韬》、《左传》、《国语》及三史。” 而同书卷六四《孙峻传》,裴注引《吴书》曰:留赞“好读兵书及三史。” 可见,早在三国时,“三史”一词已普遍使用了。《晋书·刘耽传》记耽“明习《诗》、《礼》、三史”,而五世纪前期北凉的阚駰“博通经传,聪敏过人,三史群言,经目则诵,时人谓之宿读。” 西凉的刘昞则“以三史文繁,著《略记》百三十篇,八十四卷……行于世。” 文中的“三史”当然也只能是这三部书。但在后来的“三史”中,《东观汉记》之地位为范晔《后汉书》所取代,其间更替的原因和时间值得深究。

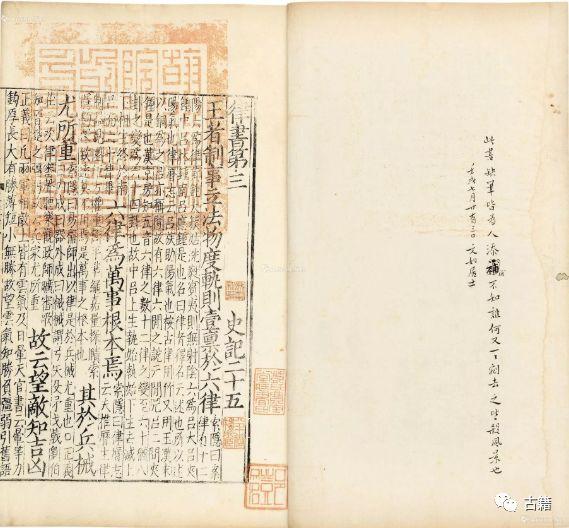

对于这一问题,前辈学者已有不少研究。《四库提要》认为《东观汉记》的衰微是由于唐章怀太子注释《后汉书》的结果:“晋时以此书与《史记》、《汉书》为三史,人多习之,故六朝及初唐人隶事释书,类多征引,自唐章怀太子李贤集诸儒注范书,盛行于代,此书遂微。” 钱大昕则认为《后汉书》之取代《东观》成为“三史”之一是由于后者失传而造成的:“自唐以来,《东观记》失传,乃以范蔚宗书当三史之一。” 对于前说,余嘉锡先生已指出其误,他认为范书之盛行由来已久,南北朝以来出现了好几部音义之作,其地位已渐渐高于诸家《后汉书》。且在章怀注《后汉书》之五十多年后,徐坚《初学记》、刘赓《稽瑞》还大量征引《东观》,故此书“何尝因章怀之力而使之日及于微哉?《提要》之言,真臆说也。” 至于钱大昕之说,也非事实。按《东观汉记》在唐代并未失传,《隋书·经籍志》的著录为143卷, 这当是唐初的中央藏书。而《旧唐书·经籍志》载此书为127卷, 《新唐书·艺文志》则著录此书为126卷,又《录》一卷,则仍为127卷。 按《旧志》所载出自开元九年之后毋煚所作之《古今书录》,该书所据乃是集贤书院官本著录,可见到开元初官本已散失了十六卷,但民间所藏则不止于此。天宝中日本遣唐副使吉备真备在唐曾收集到两种版本的《东观汉记》,一种即127卷,与集贤书院官本同,另一种为141卷,与《隋志》略同,当为民间之所藏。 在《新志》中127卷本仍存,可见有唐一代该书的散佚速度远远不象后人想象的那样快。直到宋初官修《太平御览》时,还曾征引《东观汉记》达一千二百条之多。 可见其散佚情况还不严重。真正大规模的散佚是在北宋中期至南宋之间,所以到南宋《中兴书目》的著录中,就仅存八卷了。要言之,钱氏所云范书取代《东观》是因为自唐以来后者失传而造成,这是不符合历史事实的,《东观》失传与其被《后汉书》所取代并不同步。

余嘉锡与周一良两先生的研究比前人更进一步。余先生指出了南北朝以来《后汉书》地位上升之趋势,认为范书能集众家之长,质量上超过《东观》,故南北朝以来相继出现了梁代刘昭、北魏刘芳二人之注释,以及陈代宗道先生臧竞《范汉音训》、隋代萧该《范汉音》等音义之作,从而使包括《东观》在内的诸家《后汉书》渐渐衰微,这是《后汉书》最终取代《东观》成为三史之一的根本原因。“盖昭既为范书作注,遂大行于世,为学子所必读,故竞等为作音训,以便讽诵。《东观汉记》以下诸家,由是渐微,然仍存于世。” 周先生则通过对敦煌写本杂钞P.2721的研究,指出《东观汉记》仍列于三史的年代,“必上去开元不远,而迥在长庆之前也。”

最为深入的探讨是高明士先生的文章。他《唐代“三史”的演变——兼述其对东亚诸国的影响》一文中详尽勾画了三史在唐代演变的轨迹,特别是《东观》与《后汉书》之更迭,并分析了这种演变的背景,文章气势宏大,论证绵密,给人许多启发。他认为“三史”所指在唐代凡有三变:初唐之际,沿承六朝习尚,指《史记》、《汉书》、《东观汉记》,至永徽令撰定时,《东观》之地位为《后汉书》取代。开元七年(719)令将三史恢复为初唐之制;至开元二十五年(737)令,又恢复永徽令之制。此后迄唐亡,不再改变。东观因丧失三史之地位,自天宝以后,遂至佚亡。至于变化的原因,他更强调其与南北学派之争长有关。“《东观汉记》之著者,均为东汉人物,自然易为北学派所尊崇,范晔《后汉书》则为南学派之作品。两者随着经学南北之争长而互有更迭。”

我们非常同意高先生关于“三史”在唐代演变轨迹的分析,在此仅补充几点粗浅的看法:

第一, 国家法令有时并不能完全将人们长久以来形成的观念迅速更改,所以虽然永徽令已将《后汉书》列为国家考试的科目,但似乎并未将其明确定为“三史”之一,而在成书于中宗景龙四年(710)的刘知几《史通》中,谈及“三史”,仍多指《东观汉记》,如卷六云:“自汉已降,几将千载,作者相继,非复一家,求其善者,盖亦几矣。夫班、马执简,既五经之罪人;而《晋》、《宋》杀青,又三史之不若。” 卷八则云:“大抵作者,自魏已前,多效‘三史’,从晋已降,喜学五经。夫史才文浅而易摸,经文意深而难拟,既难易有别,故得失亦殊。” 寻文中之意,诚如周一良先生所言,子玄心目中的“三史”,仍是《史》、《汉》及《东观》。这比开元七年令恢复《东观》之地位差不多要早出十年。

第二, 钱大昕以《后汉书》之取代《东观》是由于后者失传而造成的,高先生的看法正相反,认为后者的失传是因为丧失了三史之地位,故“自天宝以后,遂至佚亡。”此二说恐皆有可商之处。如前文所述,在《新志》中127卷本《东观》仍存,并未因其失去三史地位而加快散佚速度。直到宋初官修《太平御览》时,还曾征引《东观汉记》达一千二百条之多,可见其散佚情况并不严重。

第三, 将两书之更迭与唐代南北学术的争长联系起来,虽令人耳目一新,但深究起来,则似亦有未安之处。如果仅仅因为《东观汉记》的作者“均为东汉人物,且为官修性质,自应为北学者所尊”,那么《史》、《汉》之学都应为北学系统了,而事实上,它们都早已成为南北学术共有的组成部分。以《东观》而言,萧梁时,虽已有刘昭注《后汉书》,但社会上并不因此而忽视了所谓北学系统的《东观汉记》,如吴平侯萧景之子萧劢“聚书至三万卷,披翫不倦,尤好《东观汉记》,略皆诵忆”。 而《东观》、范书之外的各家后汉书,如三国吴武陵太守谢承的130卷《后汉书》等,虽同为南学系统,却未能取代《东观》,因此,在此二书之更迭问题上,有没有那么明显的南、北两派学术对立的色彩,是颇有疑问的。

说到底,还是《东观》自身之缺陷与范书自身的优点使后者从诸家后汉书中脱颖而出。只有这样,我们才能理解高先生指认的北派学者刘知几对《东观》之激烈批判和对范书之嘉赏。他在给萧至忠的奏记中说:“古之国史,皆出自一家,如鲁、汉之丘明、子长,晋、齐之董狐、南史,咸能立言不朽,藏诸名山,未闻藉以众功,方云绝笔。唯后汉《东观》,大集群儒,而著述无主,条章靡立。由是伯度讥其不实,公理以为可焚,张、蔡二子纠之於当代,傅、范两家嗤之于后叶。今史司取士,有倍东京,人自以为荀、袁,家自称为政、骏。每欲记一事,载一言,皆阁笔相视,含毫不断。故首白可期,而汗青无日。” 在此,《东观汉记》成了集体撰述而条目不张的典型。在语言文字上,《史通》卷九又引傅玄所云“观孟坚《汉书》,实命代奇作。及与陈宗、尹敏、杜抚、马严撰中兴纪传,其文曾不足观。岂拘于时乎?不然,何不类之甚者也?是后刘珍、朱穆、卢植、杨彪之徒,又继而成之。岂亦各拘于时,而不得自尽乎?何其益陋也?”对《东观》再次加以痛诋。 刘氏对于范晔的《后汉书》虽则也略有微词,然总体评价尚高,云“窃惟范晔之删《后汉》也,简而且周,疏而不漏,盖云备矣。” 又曰:“范晔博采众书,裁成汉典,观其所取,颇有奇工。” 又曰:“世言汉中兴史者,唯范、袁(袁宏,《后汉纪》作者)二家而已。” 是则刘氏认为范书在形式和内容上都远胜《东观》。今人吴树平先生对于《东观》之不足分析得更为具体详尽,可以参看。

要言之,自南北朝以来,范晔《后汉书》之地位已在逐步上升,因为无论在内容剪裁还是文字功力上它都远胜《东观》。但其列入“三史”则是个较长的历史过程,在观念上和制度上莫不如此,而唐代正处在这样一个过渡阶段。如高明士先生所说,开元二十五年定令之后,《后汉书》三史之一的地位才固定下来。而这样的格局后来又通过科举制度,特别是“三史科”的实施得到强化(说详下文)。

二、唐代对“三史”之研究及其地位之比较

唐代对于古籍的整理与研究,主要集中在“五经”和“三史”上。就“三史”而言,谢保成先生曾指出:“唐代对‘三史’(按:他这里的“三史”中,当指《后汉书》,而非《东观汉记》)的态度,以《汉书》地位最高,《史记》最下。这是南北朝以来扬班抑马的延续。” 事实是否如此,尚有待辨析。

唐人对于史学的功能有较清醒的认识,认为其地位仅次于经书,如刘知几曰:“世之学者,皆先曰五经,次曰三史,经史之目,于此分焉。” 殷侑言:“三史为书,劝善惩恶,亚于六经。” 咸通四年,皮日休也说:“臣闻圣人之道,不过乎经,经之降者,不过乎史。” 在这样的认识基础上,对于前代史书特别是三史的学习和研究就蔚为风气,《史记》、《汉书》及《后汉书》都出现了非常重要的注释,如司马贞的《史记索隐》、张守节的《史记正义》,颜师古注《汉书》,章怀太子组织宫臣学士注《后汉书》等,这些注释都为后人所重。事实上,这些研究成果只是当时学术成果流传至今的一小部分而已,我们先将唐代的三史研究著作列表如下:

表一 《史记》研究

书 名 | 著 者 | 材料出处 |

史记注一百三十卷 | 许子儒 | 《新》58/1456。然据《旧》189上/4954本传载,“其所注〈史记〉,竟未就而终。” 未知何据。 |

史记音三卷 | 许子儒 | 《新》58/1456; |

史记注一百三十卷 | 王元感 | 《新》58/1457;《旧》189下/4963 |

史记注一百三十卷 | 徐坚 | 《新》58/1457 |

史记注一百三十卷 | 李镇 | 《新》58/1457 |

史记义林二十卷 | 李镇 | 《新》58/1457 |

史记注一百三十卷 | 陈伯宣 | 《新》58/1457; |

续史记一百三十卷 | 韩琬 | 《新》58/1457; |

史记索隐三十卷 | 司马贞 | 《新》58/1457 |

补史记 | 司马贞 | 宋·章如愚《群书考索》前集卷12《正史门·史记类》,(日本京都)中文出版社,1982年,109页。 |

史记地名二十卷 | 刘伯庄 | 《新》58/1457;《旧》189上/4946本传 |

史记音义二十卷 | 刘伯庄 | 《新》58/1456;《旧》189上/4946本传同,然《旧志》46/1988作三十卷,当误。 |

史记正义三十卷 | 张守节 | 《新》58/1457 |

史记名臣疏三十四卷 | 窦群 | 《新》58/1457;《旧》155/4120 |

史记训纂二十卷 | 裴安时 | 《新》58/1458 |

史记至言十二篇 | 褚无量 | 《新》200儒学下/5689 |

续史记(未就) | 尹思贞 | 《新》200儒学下/5703 |

史记补注 | 裴延龄 | 《旧》本传 |

史记新论五卷 | 强蒙 | 《日本国见在书目录》,引自张固也《新唐书艺文志补》卷二,吉林大学出版社,1996年,61页。 |

太史公史记问一卷 | 无名氏 | 同上 |

说明:《旧》指《旧唐书》,《新》指《新唐书》。数字前为卷数,后为标点本页码。下两表并同。

表二 《汉书》研究

书 名 | 著 者 | 材料出处 |

汉书注一百二十卷 | 颜师古 | 《旧》46/1988 |

御铨定汉书八十一卷 | 郝处俊等 | 《旧》46/1988;《新》58/1456作八十七卷,题“高宗与郝处俊等撰”。 |

汉书决疑十二卷 | 颜游秦(延年) | 《新》58/1454。《旧》73/2596《颜师古传》同。然《旧志》46/1988作颜延年,或即一人。 |

汉书古今集义二十卷 | 颜胤(高宗时人) | 《旧》46/1988。《新》58/1456同。但《旧》73/2600本传,作《汉书古今集》 |

汉书正义三十卷 | 释务静 | 《旧》46/1988 |

汉书辩惑三十卷 | 李善(高、武时人) | 《旧》46/1988。又见同书189上/4946本传 |

汉书注 | 王元感 | 《唐会要》卷77/1662 |

汉书绍训四十卷 | 姚珽(开元二年卒) | 《旧》89/2097 |

汉书注四十卷 | 敬播(贞观) | 《旧》189上/4946本传 |

汉书音义十二卷 | 敬播 | 《新》58/1457 |

汉书议苑 | 元怀景(开元右庶子) | 《新》58/1457 |

汉书问答五卷 | 沈遵 | 《新》58/1457 |

汉书音义二十卷 | 刘伯庄(太宗、高宗时人) | 《旧》189上/4946本传 |

汉书指瑕 | 王勃 | 《新》201《文艺传》上/5739 |

汉书正名氏义十三卷 | 《旧》46/1988 | |

汉书英华八卷 | 《旧》46/1988 | |

汉书律历志音义一卷 | 阴景伦 | 《旧》46/1988。又见《新》58/1454 |

孔氏汉书音义抄二卷 | 孔文详 | 《旧》46/1988 |

汉书音义二十六卷 | 刘嗣等 | 《旧》46/1988;《新》58/1454 |

汉书纂误二卷 | 刘巨容 | 《宋史》卷203《艺文志》二,5087页 |

汉书注 | 康国安 | 颜真卿《康希铣墓志》,引自《新唐书艺文志补》卷二,62页。 |

汉书右史十卷 | 刘轲 | 《新唐书艺文志补》卷二,62页。 |

表三 《后汉书》研究

书 名 | 著 者 | 材料出处 |

后汉书注一百卷 | 章怀太子李贤 | 《旧》46《经籍志》上/1988 |

后汉书音义二十七卷 | 韦机 | 同上 |

后汉书文武释论二十卷 | 王越客 | 同上 |

从上列三表大略可见唐人对于三史的学术兴趣和研究成果,总而言之,“三史”之中,《汉书》的地位承魏晋南北朝以来的风气,极受重视,地位最高,但《史记》的地位是否就是“最下”,连《后汉书》也不如呢?恐怕未必。

第一, 如前文所述,在唐初,范晔《后汉书》在记载东汉史事的众家“正史”中,尚未取得惟我独尊的地位,从唐初到永徽再到开元,其地位几经反复,真正定于一尊应该是开元二十五年定令之后的事了。事实上,唐代对于《后汉书》的研究风气并不很盛,除了章怀太子组织学士注释以外,私人的著述极少,目前所知不过韦机和王越客的两种而已,与《史记》、《汉书》的研究热潮相比,实有很大差距。

第二, 从表一可知,唐代对于《史记》的研究之风颇盛,出现了大量的注释之作及各种研究成果,相对于《隋书·经籍志》所云南北朝以来“《史记》传者甚微”的记载,情况已发生了巨大的变化。而且值得注意的是,与《汉书》、《后汉书》均曾由皇太子下令加以注释有所不同,唐人对《史记》的研究,都是私人著述,而私人之著述更能反映一代的学风和士人的好尚。

第三, “三史”之中,往往《史》、《汉》并称,而《后汉书》不与。学者也往往兼通《史》、《汉》,这是隋以来的学术风气,如以《汉书》研究闻名于世的大儒包恺,“从王仲通受《史记》、《汉书》,尤称精究。” 隋唐之际的赵弘智“学通《三礼》、《史记》、《汉书》”, 陆士季“从同郡顾野王学《左氏传》、兼通《史记》、《汉书》。” 至于刘伯庄“龙朔中,兼授崇贤馆学士,撰《史记音义》、《史记地名》、《汉书音义》各二十卷,行于代。” 更是学兼《史》、《汉》,著述颇丰的学者。又如王方庆“年十六,起家越王府参军。尝就记室任希古受《史记》、《汉书》,希古迁为太子舍人,方庆隨之卒业。” 郗士美“年十二,通五经、《史记》、《汉书》,皆能成诵。父友萧穎士、顏真卿、柳芳与相论绎,尝曰:‘吾曹异日当交二郗之间矣。’” 此外,专精《史记》或《汉书》一史的学者所在多有,如高、武时期的高子贡,“弱冠游太学,遍涉六经,尤精《史记》”, 褚无量“尤精三礼及《史记》。” 专精《汉书》的学者就更多了,如颜师古与秦景通、秦暐兄弟。相较而言,专精《后汉书》的学者实在不多。在学者以外的社会其他层面上,学习《史》、《汉》者往往多有,如高僧昙一“刃有余地,时兼外学,常问《周易》于左常侍褚无量,论《史记》于国子司业马贞(引者按:疑即司马贞)。” 甚至蕃将哥舒翰“好读《左氏春秋传》及《汉书》”, 李光弼“能读班氏《汉书》”, 浑瑊“通《春秋》、《汉书》,尝慕司马迁《自叙》,著《行记》一篇,其辞一不衿大。” 可见,社会上学《史》、《汉》者众,而学《后汉书》者盖寡。

要言之,唐代的“三史”之学,当以《汉书》的研究风气最盛,《史记》次之,《后汉书》居末也。说唐代“三史”中《史记》的地位最下,是不符合当时的实际的。

三、唐代的科举与史学

提及唐代的科举,人们往往会将其与文学联系起来,的确,科举中最重要的进士科以文学才能为录取标准,但也不应忽视经史之学在科举中的作用。经学与明经一科之关系,已是人所共知的事实,无待详辩。唯史学与科举之关系,尚有待探索。

1、 对进士科的史学要求

在唐代前期,史学与科举特别是进士科并没有直接的联系,所以一般文士为了仕进,对于史学一般并不太重视。刘知几的体会是很有代表性的,他虽然自幼喜欢史学,“但于时将求仕进,兼习揣摩,至于专心诸史,我则未暇。洎年登弱冠,射策登朝,于是思有余闲,获遂本愿。” 可见,史学优长对于考进士科并没有什么帮助,二者甚至有矛盾之处。因此,贞观八年(634)三月三日“诏进士试读一部经史”, 并未能产生什么积极影响,一方面,它仅是试读,另一方面,其考试方式仍为填帖,并不能考察出应试者真正的史学才能及对古代治国方略的理解。这种情况在当时具有很大的普遍性,按刘知几于永淳元年(682)登进士科, 在此前一年即永隆二年(681)年八月的一道敕文中指出:“如闻明经射策,不读正经,抄撮义条,才有数卷。进士不寻史籍,惟诵文策,铨综艺能,遂无优劣。自今已后,明经每经帖十得六已上者,进士试杂文两首识文律者,然后令试策。其明法并书算举人,亦准此例。即为常式。” 显然朝廷也开始注意到进士不读史书的问题,大致与此同时,策文中也开始有了习史以资治道的内容。我们来考察一道武则天垂拱元年(685)的策进士文:“朕以紫极暇景,青史散怀,眇寻开辟之源,遐览帝王之道。……两代之事谁远,五德之运何承?……欲令历选前圣,远稽上德,采文质之令猷,求损益之折衷。何君可以为师范,何代可以取规绳?迟尔昌言,以沃虚想。” 在这道策文中,既有对于应试者的具体历史知识的问题,又希望能从历史中找出现实政治中的治国之道。这反映了武则天临朝称制后励精图治的迫切心情。

到了玄宗时,对于进士读史书又从登科后的出身方面予以鼓励,开元二十五年(737)二月敕:“今之明经、进士,则古之孝廉、秀才。近日以来,殊乖本意,进士以声律为学,多昧古今;明经以帖诵为功,罕穷旨趣,安得为敦本复古,经明行修?……其进士宜停小经,准明经帖大经十帖,取通四已上,然后准例试杂文及第(策)者,通与及第。其明经中有明五经已上,试无不通者;进士中兼有精通一史,能试策十条得六已上者,委所司奏听进止(原注:此诏因侍郎姚弈奏)”。 《大唐六典》则径谓:“进士有兼通一史,试策及口问各十条,通六已上,须加甄奖,所司录名奏闻。” 显然,为了改变进士“多昧古今”的现状,在进士考试中开始提倡读史,并予以出身方面的奖励。至于进士试史的方式,则是试策与口试相结合。所谓一史,恐非任意一部史书,而应该是“三史”中的一部。此外还应注意,进士试史却并未成为一种强制性规定,而只是一种鼓励性措施。

正因如此,进士不读经史的问题并未得到根本改善,乾元初,中书舍人兼礼部侍郎李揆干脆下令将五经与各史放在考场,供应试者随时翻检,受到欢迎,“数日之间,美声上闻。” 宝应二年(763),礼部侍郎杨绾上疏言贡举之弊曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。至高宗朝,刘思立为考功员外郎,又奏进士加杂文,明经填帖,从此积弊,浸转成俗。幼能就学,皆诵当代之诗;长而博文,不越诸家之集。递相党与,用致虚声,六经则未尝开卷,三史则皆同挂壁。况复征以孔门之道,责其君子之儒者哉!” 于是有些有识之士开始建议将史学作为进士考试中的必修科目,如大历(766-780)中,洋州刺史赵匡在《举选议》中就提出:“进士习业,亦请令习《礼记》、《尚书》、《论语》、《孝经》并一史。……不试诗赋,……其所试策,于所习经史内徵问,经问圣人旨趣,史问成败得失,并时务,共十节。贵观理识,不用徵求隐僻,诘以名数,为无益之能。言词不至鄙陋,即为第。” 可见,他设想的进士科试史并非是考章句与名物训诂,而是“问成败得失,并时务”,即总结历史经验教训,为现实政治服务。赵匡对于所考史书的种类更有明确的设想:“其史书,《史记》为一史,《汉书》为一史,《后汉书》并刘昭所注志为一史,《三国志》为一史,《晋书》为一史,李延寿《南史》为一史,《北史》为一史,习《南史》者,兼通《宋》、《齐》志;习《北史》者,通后魏、《隋书》志。自宋以后,史书烦碎冗长,请但问政理成败所因,及其人物损益关于当代者,其余一切不问。国朝自高祖以下及《睿宗实录》,并《贞观政要》,共为一史。” 在此,从“三史”到唐初所修晋南北朝诸史,甚至本朝实录和《贞观政要》都在考试的范围之内。

赵匡一类观点的出现并不是偶然的,它既与人们对长期以来进士和经史脱节问题的反思有关,更与此时的政治形势和学术文化思潮有关。吴宗国先生曾指出,进士科试诗赋虽然终唐没有变化,但诗赋在录取时的地位却在逐步发生变化。大历年间古文运动的先驱者们如元结、独孤及、梁肃等人非常活跃,许多士子都有经世致用的倾向,因而在学习中对于儒家经典、诸子百家、历史典籍和现实情况都比较注意。正是在贞元(785-805)年间,诗赋取士重新为文章取士所代替,而衡量文章好坏的标准,则和唐朝前期相反,主要是看内容,而不是看词华。 赵匡让进士兼习“一史”并加以考试的建议看来并未被采纳,但是贞元年间的进士策问则确实增加了不少历史方面的内容,着重考察应举者的真才实学。根据吴先生的研究,“从现存贞元十八年、十九年、二十一年三年的进士策问来看,既考儒家经典,也考历史知识;既考对圣贤学说的理解,也考对现实政治、经济问题的见解,而重点则放在考试应举者的‘通理’程度和‘辩惑’水平。” 正反映了这一变化。

2、 制科中的史学因素

为了提高整个官僚队伍的知识水平,唐朝不仅对进士科的史学要求不断提高,还采取了其他一些措施,例如,在制科中增加一些经史的因素。

显庆五年(660)六月,诏文武五品以上四科举人,其中第一科为“孝悌可称,德行夙著,通涉经史,堪居繁剧。” 显然将举人的德行、经史知识与行政才能结合起来进行考察。武则天时,大开制科以招徕人才,许多科目的策问中都有鉴古知今的味道,如永昌元年(689)策贤良方正第一道即问:“至于考课之方,犹迷于去就;黜陟之义,尚惑于古今。未知何帝之法制可遵,何代之沿革斯衷?” 如果对于历史上各王朝的人事考课制度不清楚,回答这样的问题只怕不易。又如长寿三年(694)策问“临难不顾,殉节宁邦科”曰:“至如临难不顾,知无不为,献替帷幄,匡过补缺,爰洎御命之流,并应搜扬之旨。子大夫博古强学,见贤思齐,一善或同,千载相遇。肇自汉魏,以及梁陈,若斯之人者,布在方策。宜具载年代,各叙徽猷,无惮米盐,用旌多识。” 问得非常具体,所以回答时也须得具体不可,从现存薛稷的对策文来看,正是如此,显示了他对汉魏以来历史的精熟。 类似的策问还有不少保存在《文苑英华》中,兹不备举。

睿宗即位之初的景云元年(710)十二月,开七科举人,其第二科即为“能综一史,知本末者”。 这当是史学独立成为科目之始,也即长庆二年(822)殷侑所谓的“伏惟国朝故事,……又有一史科”的来历。 据《登科记考》载,第二年就有“抱一史知其本末科”王楚玉等八人登第。 但之后此科并不常行,只是在其他制科中加入了史学因素,例如开元五年(717)有“文史兼优科”, 开元二十一年(733)三月所开的“博学科”,也要求“试明三经、两史已上帖,试稍通者。” 德宗建中四年(783)曾设“博学三史科”,有冯伉登第, 徐松《登科记考》认为“按‘博学三史’当即三史科,非制举也”。 我们认为此言不确,这里的“博学三史科”当仍属制科,因为作为常科的“三史科”于长庆二年才开始设立,而从那以后,类似的制举则不再举行了。

3、 一史与三史科

长庆二年(822)“三史科”的设立标志着史学科目成为贡举中的常科。据《唐会要》载,此年二月,谏议大夫殷侑奏:“历代史书,皆记当时善恶,系以褒贬,垂裕劝戒。其司马迁《史记》,班固、范晔两汉书,音义详明,惩恶劝善,亚于六经,堪为世教。伏惟国朝故事,国子学有文史直者,弘文馆弘文生,并试以《史记》、两《汉书》、《三国志》,又有一史科。近日以来,史学都废。至于有身处班列,朝廷旧章,昧而莫知,况乎前代之载,焉能知之?伏请置前件史科,每史问大义一百条,策三道。义通七,策通二以上,为及第。能通一史者,请同五经、三传例处分。其有出身及前资官应者,请同学究一经例处分。有出身及前资官,优稍与处分。其三史皆通者,请录奏闻,特加奖擢。仍请颁下两都国子监,任生徒习读。”敕旨:“宜依,仍付所司。” 从中我们可以看出,第一,如前所述,所谓的“三史科”考的正是《史记》、《汉书》和《后汉书》;《后汉书》“三史”之一的地位从此又得到科举制的强力支撑。第二,“三史科”在设立之初,就既是礼部贡举的科目,又同时是吏部的科目选,因为已有出身者及前资官也可参加考试,这一点早为吴宗国先生所揭示。 第三,与此同时,原来属于制科的“抱一史知其本末科”即所谓的“一史”也被变为礼部贡举的常科了。第四,“三史科”的设立并不是史学繁荣的结果,而是为扭转“近日以来,史学都废”的情况才设立的。对于兼通三史者要“特加奖擢”,可见这样的人才实在太少。第五,考试的方法是每史问大义百条, 并对策三道,然则绝非考试章句、训诂等内容,这也反映了中唐以来注重义理的新思潮和新学风。

从此以后,“一史”、“三史”成为虽性质相同但层次有异的两科,朝廷对于及第者的出身有着不同的待遇。大和元年(827)中书门下奏:“凡未有出身未有官,如有文学,只合于礼部应举。有出身有官,方合于吏部赴科目选。近年以来,格文差误,多有白身及用散试官,并称乡贡者,并赴科目选。及注拟之时,即妄论资次,曾无格例,有司不知所守。其有宏辞拔萃、开元礼、学究一经,则有定制,然亦请不任用在散试官限。其三礼、三传、一史、三史、明习律令等,如白身,并令国学及州府,同明经,一史、三礼、三传同进士,三史当年关送吏部,便授第二任官。如有出身及有正员官,本是吏部常选人,则任于吏部不限选数,应科目选。仍须检勘出身,及授官无逾滥否,缘取学艺,其余文状错缪,则不在驳放限。如考试登科,并依资注与好官。唯三史则超一资授官。如制举人暨诸色人皆得选试,则无出身无官人并可,亦请不用散、试官。伏以散、试偶于诸道甄录处得便第二第三任官,既用虚衔,及授官则胜进士及诸色及第登科人授官,实恐侥幸。”敕旨依奏。 不难看出,由于一史与三史科都同时兼有贡举与科目选的性质,很多白身应试者试图直接到吏部应科目选,以尽快授官。按照此敕规定,若是白身,则一史、三史都应于礼部应贡举,但对于三史登科者,却另有优待,即可以“当年关送吏部,便授第二任官”,这样便大大提高了入仕的速度。对于已有出身及有正员官,也有优待,即可“超一资授官”,如此看来,则三史登科者的出路比起三礼、三传等要好得多。据《新唐书》记载,晚唐的朱朴“以三史举,由荆门令进京兆府司录参军”。 按荆门县今不可考,据《元和郡县图志》载,峡州宜都县西北五十里有荆门山, 荆门县或即宜都县之别称,若果如此,则由一个从七品上阶的中下县的县令,通过三史科,一跃而升迁至正七品上阶的京兆府司录参军,不可谓不快。

此后,作为礼部贡举科目,三史科虽然曾经一度因取人颇滥而与三礼、三传等八科一起被权停三年, 但作为一条还算不错的出路一直存在到五代。后唐同光四年(926)正月,因新定格文规定每年登科人数减少,引起五科举人许维岳等一百人的不满而进状曰:“伏见新定格文,三礼、三传,每科只放两人,方今三传一科五十余人,三礼三十余人。三史、学究一十人。若每年止放两人及一人,逐年又添初举,纵谋修进,皆恐滞留。臣伏见长庆、咸通年放举人,元无定式,又同光元年春榜,亦是一十三人,请依此例,以劝进修。”敕:“依同光元年例,永为常式。” 从中我们可以大致看出五代时三史科录取的规模,即与三礼、三传等五科一起,每年共录取十三人左右,而考试的难度似乎却在增大。后周太祖广顺三年(953)正月,户部侍郎权知贡院赵上交奏:“……开元礼、三史元义三百道,欲各添义五十道。”九月,翰林学士承旨刑部侍郎知制诰权知贡举徐合符奏:“……开元礼、三史,元格各对墨义三百道,策五道,去年加对五十道,臣今请并依元格。” 按三史科初立之时,仅试墨义一百道,策三道,不知从何时开始增加到三百道墨义,五道策问,甚至广顺三年初还曾一度增加,这似乎也是为了控制登科人数而采取的一种措施。

四、简短的结语

以上我们简要分析了“三史”在唐代的变迁,认为《后汉书》取代《东观》是个较长的历史过程,其间既有制度问题,又有观念问题。高明士先生所云二者更迭之关键在永徽与开元之间是极有见地的,然将其与唐代南北学术之对立争长联系起来,尚需进一步论证,而《后汉书》得以列入三史的根本原因还是在于其自身的质量。在唐代的三史中,《汉书》的研究风气最盛,但《史记》也一改南北朝以来“传者甚微”的局面,研究非常广泛和深入,其地位决非某些学者所谓的“最下”,而是远高于《后汉书》。在唐代,经史之学成为士人知识结构的重要成分,起初,史学与进士科并未有直接关系,故习进士业者很少注意到史学,结果造成了“六经则未尝开卷,三史则皆同挂壁”的严重问题,所以国家采取了一系列鼓励进士习史的措施,并在制科举中增添了不少史学因素,从而有“一史科”的出现。穆宗时终于有了常科“三史科”的设立,原属制举的“一史”也变为常举,它们既是礼部贡举的科目,也是吏部科目选的科目,对于史科及第者,朝廷往往进行优奖。